「明日大嶼」願景的財政

林鄭在施政報告中提出「明日大嶼」願景,我十分支持,但社會也有部分人持反對意見(在今天的香港,我們會為此而奇怪嗎?)。反對意見中,有部分其實不難解決,但也有一些是充滿民粹色彩、毫無根據的政治口號,拿不出似樣的論據時,只是說一聲「我不信你的說法」而已。這是倒退到科學革命以前蒙昧年代的思想方法,普通香港人有此想法不足為怪,但專業的評論人也不肯去梳理證據,便是失職了。

反對口號充滿民粹色彩

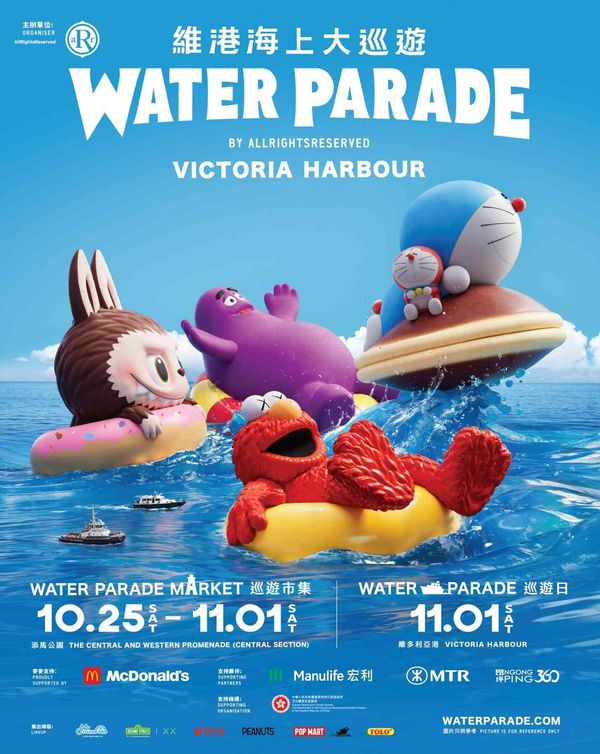

政府建議在東大嶼海域填海建造人工島。(資料圖片)

民粹口號中有一句是此願景有如「倒錢入海」,這是完全荒謬的說法。我的資深讀者都應知道,我一向反對政府擴大開支,胡亂花錢,政府開支最好控制在GDP的15%以下,若因人口老化而做不到,也應盡可能把開支壓在20%以下,我對大派福利造成免費午餐的心態,素來不會支持,但我們要注意,政府開支除了規模是否過大外,也要問句這些錢用來做甚麼?是消費了耗掉了,還是用來投資,以增加未來的資源?若是用作有不錯回報的投資,效益大於成本,只要現金流不出現問題,那便與買入外匯儲備並無本質上的分別,現在付出了,將來可收入更多,「倒錢入海」一語只會是經濟文盲才會用。但「明日大嶼」真的是高效益的願景嗎?

這問題若要有精準答案,自要等待政府得到立法會同意撥款作研究後才可回答。但我們只要憑著普通的經濟常識和已知的數據,亦可知道填海造地絕對「有得諗」,因為它的成本效益是十分明顯的。

政府初步估計填海加基建要4、5千億或以上,我們就當它是5千億吧。填海要多少錢?行政會議成員湯家驊說是每平方英尺約1,000元,團結香港基金的顧問報告認為是約1,300元,發展局的估計據說是1,300至1,500元。我們先假設這是1,500元吧。要注意,這是以今天的價格來算,將來會有通脹,但10多年後收穫期的地價也高於今天,所以收益一樣上升,成本與收益的比較都用今天的價格作標準並無問題。1,500元1英尺,1,700公頃的填海便大約是2,744億元了,這是未加上基建交通等項目的。

這麼大規模的填海成本有甚麼參考指標?最接近的應是機場了。20多年前建成的1,248公頃的機場大約有940公頃是填海而來的,今天建三跑要再填海650公頃,而「明日大嶼」計劃第一期先建1,000公頃,其餘的700公頃以後才建,由此可知,其填海規模與機場幾乎一樣。當年1,700億元足以填海及建設整個交通設施,但年代久遠,我們不應以當年成本作參考。但第三跑道仍在建設中,填海650公頃及附設要求極高的機場基礎設施(大樓、鐵路與跑道)總成本是1,415億元。「明日大嶼」的面積是三跑的2.62倍,若按此比例作參考,「明日大嶼」的填海與基建成本便是約3,700億元。政府考慮建設接駁到港島區的地鐵及另外的一些大橋與公路,並非是複雜的工程,而且中部水域是淺水地帶,平均水深8米至12米,並無特別理由認為成本會超出很多,政府說的5,000億元已留有餘地(當然都是以今天價格計算),不用無中生有誇大為過萬億元。

將帶來萬多億社會效益

人工島的效益有兩盤帳要算,一是社會效益,二是政府庫房收入。政府建議在島上建公屋28萬所、私人樓宇單位12萬。假設私人樓宇每單位土地價值是400萬元(比今天價格是低得多),公屋是200萬元(公屋的土地一樣有社會成本),那麼可供建私宅的土地共值4,800億元,公屋土地值5,600億元,合共10,400億元,再加上起碼值幾千億元的商用樓宇、辦公室、道路、康樂運動設施的用地,萬多億元的社會效益是走不了的。

政府庫房收益卻要減去5,600億元公屋土地的一部分,但不用全部減去,因為島上建了這麼多公屋後,可部分減低其他地區建公屋壓力,騰出的土地可賣出作其他用途,增加庫房收入,七除八扣,政府收入應在萬億元左右。可否收入更多?不易,因為公屋是香港最大福利項目,這計劃等於政府付出了幾千億元作福利,社會效益沒有損失,但庫房自有損失。若政府或社會認為不應付出這麼大的代價搞福利,降低公屋比例便可。

有沒有更廉價得到土地的方法?也許有,填海也絕非土地供應的唯一來源,土地供應專責小組不是另有17個選項嗎?但正如上周我在本欄提到,只要涉及私有產權問題,獲得土地必然涉及漫長的討價還價甚至司法過程,社會要付出的成本與時間絕不便宜,政府如果用公權力收地,引起的社會矛盾與司法問題也會後患無窮。但如果有填海造島大量供應土地這一招,卻可「倒逼」農地擁有者參與土地共享計劃。

篇幅所限,下周再討論如何回應一些較合理的質疑。

Add a comment ...

Add a comment ...

Comment

暫無回應